RNA의 언어를 해독하는 시대 – 생명과학이 우리 삶에 건네는 조용한 질문들

자연은 침묵 속에서도 끊임없이 말을 걸어옵니다. 우리가 그것을 듣기 위해 필요한 건 망원경이 아니라 세포 안을 비추는 현미경의 언어, 곧 과학입니다. 최근 발표된 2025년 한국분자·세포생물학회(KSMCB)의 학술상 수상자 명단은 생명과학이 그려내는 서사에 눈을 돌릴 필요성을 새삼 일깨워 줍니다. 그 연구 위에 얹힌 열정은 단순한 실험의 결과가 아니라, 인간 존재에 대한 섬세한 탐색입니다.

생명의 문장을 다시 쓰는 이들

수상의 영예는 서울대학교 김빛내리 교수에게 돌아갔습니다. 오랫동안 RNA라는 생명의 서술 방식에 귀 기울여온 김 교수는, 최근 외부에서 유입된 RNA가 인체 내에서 어떻게 인식되고 반응하는지를 밝혀내며 세계적 학술지 '사이언스(Science)'에 이름을 올렸습니다. 이 발견은 단순히 학문적 성취에 그치지 않습니다. 그것은 우리 몸이 외부 정보를 어떻게 구분하고, 스스로를 어떻게 지켜내는지를 이해하는 길입니다.

RNA는 세포 속에서 마치 감정의 전달자처럼 일을 하며 세포의 명령어를 조작합니다. 작은 결정의 결과가 삶과 죽음의 경계를 가를 수 있다는 이 과학적 진실은, 우리가 일상 속에서 무심히 지나치는 사소한 변화의 중요성을 다시 상기시킵니다. 과학은 언제나 물리적 삶보다 더 깊은 생명의 이야기들을 준비하고 있었습니다.

과학 속에서 재정의되는 여성의 가능성

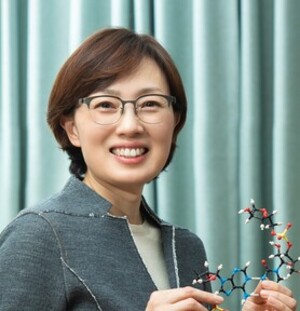

또한 이번 수상자 중 강원대학교 이정신 교수는 '여성생명과학자상'을 통해 조명됐습니다. 그녀는 후성유전학, 즉 삶의 조건들이 유전자 발현에 어떤 영향을 끼치는지를 연구합니다. DNA라는 구조적 정보만으로 설명되지 않는 질병의 그림자 속에서, 그녀는 환경과 삶의 맥락을 탐색 중입니다. 이 연구의 의미는 단순한 과학적 진보가 아닙니다. 이 교수의 여정은 '삶의 흔적'이 과학 안에서도 의미 있게 다뤄질 수 있는 이야기의 근거가 됩니다.

과학은 오랜 시간 남성 중심의 질서 안에서 발전해 왔습니다. 이정신 교수가 걷고 있는 길은 마치 잊혔던 문장을 되살리는 문학적 작업처럼, 숨겨진 여성 과학자의 목소리를 복원해냅니다. 그녀의 연구실은 실험 기구만 가득한 곳이 아니라, 여성성과 과학이 공존 가능한 가능성의 서재이기도 할 것입니다.

인간의 기억과 미래를 연결하는 질문

서울대학교 묵인희 교수의 연구는 또 하나의 깊은 사유로 우리를 이끕니다. 그는 알츠하이머와 같은 뇌 질환의 근원적 생화학 작용에 주목하며 새로운 치료의 길을 모색합니다. 기억이 사라지는 질병, 곧 인간다움의 본질이 흔들리는 병 앞에서 묵 교수는 단순한 치료제가 아닌 존엄성과 회복력이라는 윤리적 무게를 탐색하고 있습니다.

이 질문은 단지 병리학적 차원에 머물지 않습니다. 우리는 모두 망각과 회복 사이에서 살아갑니다. 기억을 단단히 붙잡거나, 상처를 잊기 위해 나아가기도 하죠. 묵 교수의 연구는 과학에도 인간성이라는 DNA가 숨쉬고 있다는 것을 보여줍니다. 그것은 우리 자신에 대한 질문입니다. "우리는 무엇을 잊고, 무엇을 끝까지 기억하려 애쓰는가?"

지금, 우리가 감각해야 할 문화는 무엇인가요?

이번 시상식을 주관한 한국분자·세포생물학회는 단순한 연구 발표의 장이 아니라, 의문과 발견, 그리고 사회적 책임이 만나는 ‘현대의 아카데미’가 되고 있습니다. 학문적 성과를 넘어 후속세대에게 질문을 남기고, 사이언스가 삶을 조명하게 만드는 장소로서의 역할을 확장하는 중입니다.

이전까지의 과학이 폐쇄된 실험실의 산물이었다면, 이제의 생명과학은 감지되지 않는 삶의 결까지 들여다보는 투명한 거울입니다. 우리의 생명, 감정, 기억, 선택까지—그 모든 것이 생명의 분자 단위 위에서 기적처럼 연주되고 있습니다.

단순한 뉴스처럼 보였던 이 과학자의 시상에는, 우리가 놓치기 쉬운 이야기의 외연이 있습니다. 지금 우리는 어떤 생명의 문장을 작성 중인가요? 일명 ‘RNA 시대’를 사는 우리는 무엇을 듣고, 기억하며, 보존하려고 애쓰고 있나요?

오늘 하루, 당신만의 ‘과학적 질문’을 가져보세요. 그것은 실험실 밖에서도 충분히 가능합니다. 셀 하나가 세계라면, 당신의 마음도 하나의 우주니까요.